Оборот оружия в Российской Империи

Оборот оружия в Российской Империи

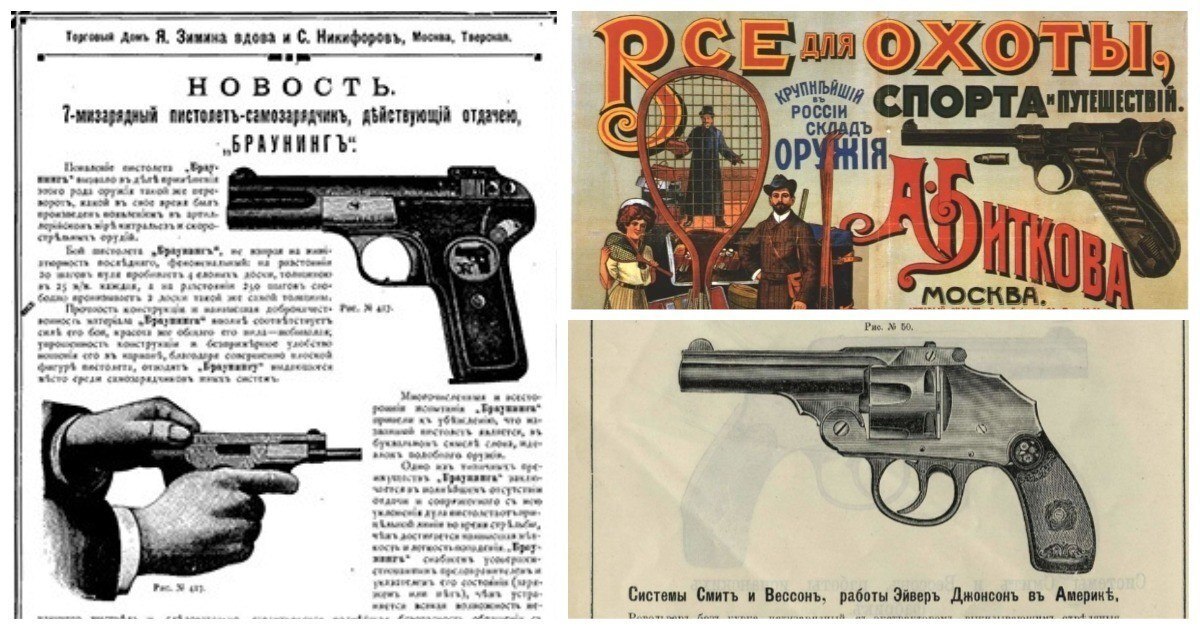

Рекламные плакаты торговцев оружием тоже наводят на мысль, что пистолет или ружье были делом обыденным. Вот магазин некоего А. Биткова «Все для охоты, спорта и путешествий», где наряду с теннисными ракетками, лыжами и футбольным мячом красуется парабеллум.

Однако говорить о полной вооруженности русского общества или об отсутствии ограничений было неверно. В законодательстве России до 1917 года не было единого "Закона об оружии" или единого набора правовых актов, регулирующих оборот оружия. Статьи, касающиеся этого вопроса, были разбросаны по разным уставам, законам, постановлениям и уложениям, и порой противоречили друг другу. Ограничения могли относиться к конкретным губерниям или уездам, а в некоторых областях до волнений 1905-1907 годов оборот оружия был практически свободным.

Контроль над обращением стрелкового оружия стал предметом размышлений российской власти где-то к середине XVII века - такие первые упоминания можно найти в правовых актах того времени. Как отмечает исследователь гражданского оружия Иван Беляев, в начале столетия "закон никому не запрещал владеть оружием в европейской части России". Более того, государство видело вооруженных подданных не как группу риска, а как фактор собственной безопасности. В статье "Законодательство об огнестрельном оружии" Беляев приводит выдержки из указа 1652 года "О готовности всех чинов людей с воинским снаряжением против вторжения крымского хана": "Все люди, как сами, так и их крестьяне, должны быть вооружены ружьями, чтобы ни один человек не оставался без ружья при вооруженном конфликте.

То есть владение огнестрельным оружием не просто разрешалось, а даже требовалось от людей самых разных сословий. Известные ограничения в то время касались только правил ношения или использования оружия. Например, Соборное уложение 1649 года запрещало появляться во дворе царя с луками и пищалями, а также производить выстрелы "без указа царя" во время его выездов в город. Указ 1684 года требовал от москвичей "всяких чинов" не стрелять из какого-либо ружья в своих домах и не разрешать стрелять другим людям. Год спустя, владельцам оружия было еще жестче, запрещая не только стрелять в домах, но и в целых районах столицы: "Если в Китае или в Белом и Земляном городах кто-либо будет стрелять из ружья днем или ночью пулями или пыжами...". Такие несанкционированные выстрелы часто вызывали пожары, которые считались ужасным бедствием для деревянной Москвы.

В периоды социального напряжения или внешнеполитической обстановки были изданы указы, запрещающие нахождение с оружием в определенных местах или в определенное время.

Серьезные ограничения начались во время военных реформ Петра I. Оружейная промышленность в России была в значительной степени национализирована, и военное оружие, по словам Беляева, стало "исключительной собственностью государства" и подлежало учету. Однако, это, вероятно, не привело к полной разоруженности подданных, так как, например, в 1718 году был издан указ Петра I "О запрещении стрельбы на дворах и по улицам под угрозой штрафа".

Во второй половине XVIII века началась либерализация оружейного рынка (этому не помешал даже пугачевский бунт), старые военные ружья распродавались частным мастерским, где их переделывали в охотничье оружие и пускали на гражданский рынок.

Впрочем, говоря о доступности оружия в то время, надо понимать: хотя формальных ограничений и не было, но де-факто существовал серьезный имущественный ценз. Мушкеты и пистоли стоили дорого, и иметь их мог только состоятельный человек. К тому же не стоит забывать, что значительная часть русского населения находилось в крепостной зависимости, а имущественные права крепостных во многом зависели от воли их господина.

Рубеж XIX-ХХ веков — время террористов, войн и революций.

По мере того как политическая ситуация в стране накалялась, власти задумывались об ужесточении контроля над оборотом оружия. Летом 1900 года Николай II утвердил мнение государственного совета «О запрещении изготовления и привоза из-за границы огнестрельного оружия образцов, употребляемых в войсках». Теперь частным лицам (без особого разрешения) запрещалось изготовление и ввоз «огнестрельного оружия, каких бы то ни было образцов, калибра, одинакового с казенным, употребляемым для вооружения войск, в целом виде или в частях, а также патронов к такому оружию».

Отметим, что браунинги, парабеллумы или маузеры не были используемыми в российской армии. Некоторые офицеры покупали эти пистолеты за свой счет вместо стандартного нагана.

Высочайшее постановление царя от 29 мая 1903 года "О продаже и хранении огнестрельного оружия, а также взрывчатых веществ и об устройстве стрельбищ" стало ключевым документом, регламентирующим продажу гражданам "огнестрела". В соответствии с этим документом, продажа и хранение нарезных скорострельных ружей и патронов к ним без специального разрешения губернатора было запрещено. Владельцы оружейных магазинов должны были вести специальные книги, где фиксировался весь оборот оружия.

Однако все это не распространялось на гладкоствольные охотничьи ружья, которые продавались свободно без каких-либо разрешений.

В различных областях отдельные документы могли серьезно ограничивать оборот оружия. Например, сразу после присоединения Польши к России жителям Виленской губернии было запрещено иметь любое оружие, кроме охотничьих ружей по необходимости. Кроме того, генерал-губернаторы и губернаторы получали секретные циркуляры из Петербурга, которые предписывали дополнительные ограничения. Например, перед Первой мировой войной новгородскому губернатору было приказано запретить продажу оружия немцам и евреям.

Важную роль в вопросе оборота оружия играл губернатор, которому доверялось право устанавливать правила на территории, которая находилась под его управлением. Это позволяло лучше адаптировать законодательство оружейной сферы к современным реалиям. В некоторых губерниях действовала разрешительная система, при которой желающий вооружиться должен был написать заявление на имя чиновника. Пример такого заявления приводится в журнале "Калашников". После проверки просителя компетентными органами, чтобы убедиться, что он не имеет никаких предосудительных фактов ни в моральном, ни в политическом отношении, в случае положительного решения проситель получал свидетельство с разрешением на приобретение и ношение оружия.

Доклады о накладываемых взысканиях показывают, что представители всех сословий владели оружием. Приводится пример отчета о крестьянине Васильеве из Новгородской губернии, который был привлечен к волостному суду, потому что угрожал заряженным пистолетом односельчанину вместе со своим 16-летним сыном. Также, сын купца Чусова был арестован на месяц за стрельбу в пьяном виде, в результате которой учитель Потемкин был ранен в ногу.

Если говорить о доступности оружия по цене, согласно рекламным проспектам, автоматический пистолет "Парабеллюм" стоил от 40 до 60 рублей в зависимости от модели и комплектации. Браунинг стоил от 20 до 60 рублей, а стоимость сотни патронов к нему составляла восемь рублей, кобура из заграничной замшевой кожи стоила рубль, а запасной магазин - полтора рубля. Пистолет-карабин "Маузер" с деревянной кобурой-прикладом обходился в 40-50 рублей. Для сравнения, патефон стоил около 40 рублей, пальто - 15 рублей, а дойная корова - 45-60 рублей в 1913 году.

Таким образом, оружие было доступным для среднего класса, включая чиновников, преподавателей и врачей. Даже рабочие, получающие в среднем 37 рублей (в Петербурге - 22 рубля), и начальные учителя с жалованьем в 25 рублей могли позволить себе недорогие "велодоги" - револьверы, которые стоили от 7,5 до 25 рублей. Были также доступны дешевые однозарядные пистолеты за полтора рубля.

Всех любителей оружия будем рады видеть на площадке Yondol.

Ссылка на наше приложение в Google play;

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yondolads&hl=ru

Ссылка на приложение в App store;

https://apps.apple.com/ru/app/yondol/id6478878535

Ссылка на сайт;